山田稔さんのこと。

きょうも暑い。とにかく暑い日が続いているけれど、家にいるときは熱中症にならないように気をつけながら、できるだけクーラーはつけずに過ごす。なんのためというわけでもなく、ただのケチ根性だけで実践している。

自然の風だけが頼りなのに、窓際に置いた植物の葉はまったく揺れない。そんな不快な環境にもめげず、熱心な読書家のぼくは(本当はとくにやることもないので)本を読む。時間が経つにつれ、じりじりと不快指数は上昇。それに比例して額は汗のつぶでいっぱいになる。うっかりしていると、そのうちの一滴が本の栞となってしまいそうなので気が抜けない。夏の読書は苦行だ。

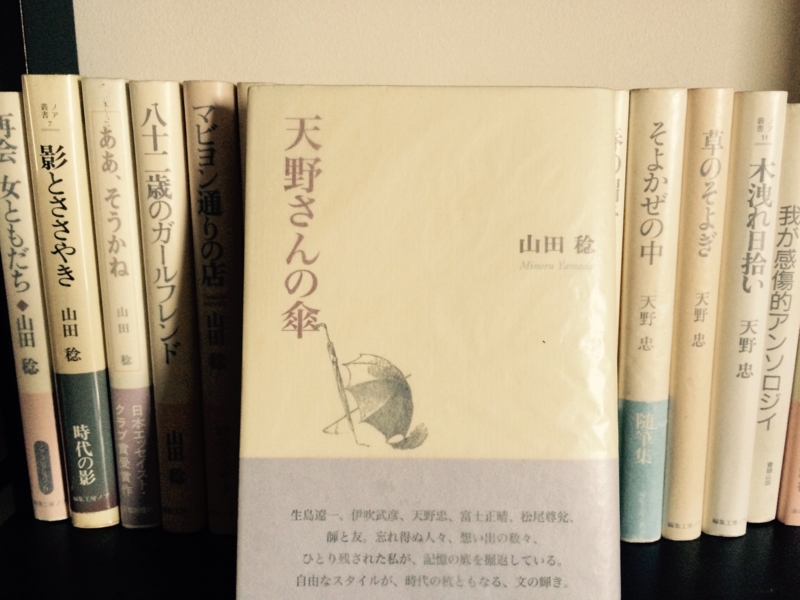

山田稔さんの新刊『天野さんの傘』が出たのをきっかけに、先月からぼくだけの「山田稔フェア」がはじまった。新刊を読み終えたら止まらなくなってしまい、手持ちの著作を片っぱしから読み返している。

「いい文章とは、いわゆる名文ということではなく、平明で、むだのない、そして読者に親切なわかりいい文章ということなのだ」(「なぜエッセイを書くか」、『鴨涯日日』)

これは生島遼一の人柄のあらわれである。師落合太郎の教えどおり「生き方そのものがスティル」なのだ。スティルとは「文体」であり、また「姿勢」でもある。生島先生は痩身の、背すじのすっとのびた方だった。そのスティルは最後まで変わらなかった。(「生島遼一のスティル」/『天野さんの傘』2015年7月 編集工房ノア)

山田稔さんの散文を読んでいると、とてもやわらかな心もちになる。ぼくの表現力では他になんともあらわしようがないのだけれど、読めばやっぱりやわらかな心もちになるのだ。それはきっと、山田さんのスティルがそうおもわせるのだろう。想い出されたことを、思いつくままに書かかれたその自由な文体からは、テーブルを挟んだ向こうでグラス片手に語る氏の姿を想像させる。平明で、親切なわかりいい語り口、すぐに話がわき道へ外れることも多いのだけれど、むだがない。

師友や文学者、忘れ得ぬ人、山田さんが想い出のなかの人々を書く文章がたまらなく好きで、なかでもとりわけ、詩人・天野忠さんのことを書いたものがいい。

山田さんは自著が出ると、天野さんの家の前まで行って本と手紙を投函する。天野さんはそれを受け取るとすぐに返事を書いて、山田さんの家の郵便受にお礼の手紙と自著を入れる。近所に住む二人の付き合いは、こんなふうにしてはじまる。郵便受にコトンと音がし、遠ざかっていく足音で気がつくことがあっても、それを追ったりはしない。また、天野さんのお宅を訪問する際も、山田さんはめったに一人では行かない。編集工房ノアの涸沢さんが、天野さんと仕事の打合せをするときに待ち合わせて一緒にいくのだ。この距離感がこころよい。

二人の絶妙な距離での交遊は、山田さんの散文のなかにも絶妙な距離で描かれている。こうしたやりとりを読んでいると、やっぱりやわらかな心もちになっていく。

すでに私が読んだり、聞いたりしていることを老詩人が表情ゆたかに、ときには身振りをまじえながらくり返えすのを黙って聴く、ながめる。好きな作家、好きな映画について論ずるのでなく、ただ「よろしいなあ」と歎ずるがごとくに言うそのときどきの声音と表情を、ちょうど噺家のはなしを聴くように聴く。その楽しみのために私は過去十年、この北園町九十三番地へ足を運んできたのだった。(『北園町九十三番地』2000年9月 編集工房ノア)

あと少しで、好評を博した「山田稔フェア」も終了となる。次はもちろん「天野忠フェア」。この先も、ずっと二人のはなしに耳を傾けつづけていきたい。